在过去的二十年里,我们几乎所有人,都是这样理解的。我们把CDN,想象成一个覆盖全球的、极其高效的**“内容复印机”和“仓储网络”**。它的核心任务,就是将你网站上那些不会轻易改变的“静态资产”——图片、CSS、JavaScript文件——完美地、一字不差地,复制并储存到离你用户最近的“前置仓库”里。

当一个东京的用户,需要一张你存在美国服务器上的图片时,CDN会从它的东京仓库,直接将这张图片的“复印件”,交到用户手中。

这个模型, brilliantly 地解决了静态内容的“距离”问题。它快、高效、且逻辑清晰。我们甚至为它发明了一个核心绩效指标,叫作“缓存命中率”。我们毕生追求的,就是让这个命中率,无限地接近100%。

但你有没有在某个瞬间,感受到一丝“不满足”?

当你网站的核心,不再是那些可以被轻易“复印”的静态内容,而是一个充满了实时交互、个性化推荐、和复杂业务逻辑的**“动态生命体”**时,你是否会觉得,CDN这个只会“复印”和“搬运”的“仓库管理员”,已经有点跟不上你的雄心了?

如果我告诉你,这场游戏,规则已经变了呢?

如果我告诉你,我们正在经历一场深刻的范式转移,CDN正在从一个被动的“内容复印机”,进化成一个主动的、可编程的、拥有**“自主意识”的“全球分布式超级计算机”**呢?

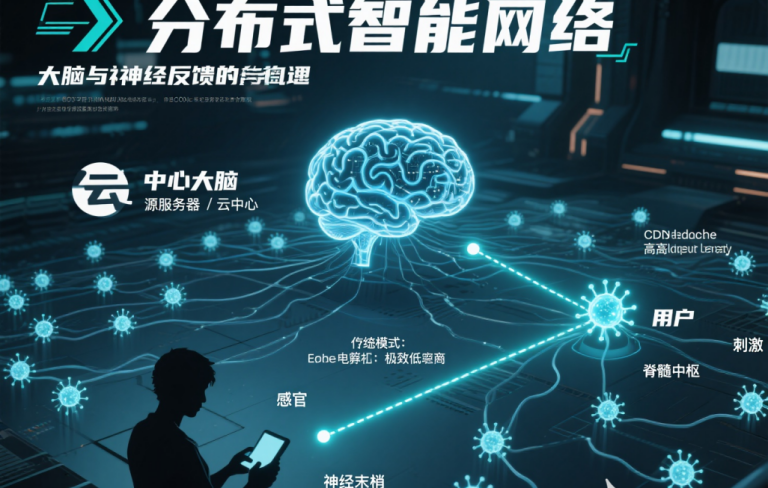

欢迎来到CDN的下一个纪元,一个远比“缓存”更激动人心的世界。欢迎来到**边缘计算(Edge Computing)**的时代。今天,我们将深入探讨,这项技术,是如何将你网站的“大脑”(业务逻辑),从遥远的、单一的“数据中心”,移植到离你全球用户,仅仅几毫秒之遥的“神经网络末梢”的。

第一章:中央集权的“大脑” —— 云计算模型的伟大与局限

要理解边缘计算的革命性,我们必须先向它的“前辈”——云计算——致以最崇高的敬意。

云计算,是一次伟大的“中央集权”革命。它将过去分散在无数个企业小机房里的、孱弱的计算能力,汇集到了几个由科技巨头运营的、拥有无限算力的、巨大的“中央大脑”(云数据中心)之中。

这个“中央大脑”,强大、可靠、且富有弹性。它让我们,不再需要关心物理服务器的购买和维护,只需通过API,就能随时调用它那近乎无穷的计算资源。可以说,过去十年,几乎所有的互联网创新,都建立在云计算这个伟大的基石之上。

但,即便是最强大的大脑,也无法挣脱物理定律的束缚。

这个“中央大脑”,无论多么强大,它终究是坐落在一个具体的、物理的地点——比如美国的弗吉尼亚、德国的法兰克福,或者中国的某个城市。

而你的用户,则遍布全球。

“光速”的暴政

当一位在悉尼的用户,与你部署在弗吉尼亚的应用进行一次交互时,他们之间的数据请求和响应,必须跨越太平洋,走完一次超过15000公里的往返旅程。即使是以光速(每秒30万公里)前进,这趟旅程的理论最低耗时(Round-Trip Time),也高达100毫秒。

算上各种网络设备的中转和处理,一次真实的回合,轻松超过200毫秒。

对于一个只需要加载静态内容的网站,这或许可以接受。但对于一个需要进行多次、连续、实时交互的应用来说——比如在线游戏、金融交易、或者一个高度个性化的电商网站——这200毫OF的延迟,就是一道无法逾越的、冰冷的“物理天堑”。

它,就是那个让你的应用,在全球用户面前,显得“迟钝”、“卡顿”、“反应慢”的“万恶之源”。我们的“中央大脑”虽然智慧,但它离它的“感官”(用户),实在是太远了。

第二章:神经末梢的“条件反射” —— 究竟什么是“边缘计算”?

为了打破“光速”的暴政,工程师们提出了一个绝妙的想法:我们能不能,不把所有的“思考”,都交给遥远的“大脑”?我们能不能,把一部分简单、紧急的“决策”,下放到离“感官”最近的“神经网络末梢”去处理?

一个经典的生物学比喻:

当你手指的“感官”(用户),触摸到一个滚烫的火炉(发起一个请求)时,会发生什么?

你的手,会在瞬间、下意识地弹开。这个“弹开”的决策,并不是由你远在头顶的“大脑”(源服务器)做出的。如果是那样,等你大脑分析完“哦,这是烫的,有危险,应该缩手”这个复杂的信号,再把指令传回你的手时,你的手指,恐怕早已被烧焦了。

这个救了你一命的、瞬间的决策,是由离你手指最近的**“脊髓神经中枢”(CDN边缘节点),独立完成的。这就是“条件反射”**。

“脊髓”处理完这个紧急的、低延迟的决策后,它会再慢悠悠地,把“我刚刚被烫了”这个信息,作为一个“事后通知”,汇报给“大脑”,让大脑进行更复杂的处理(比如记住“这个炉子不能碰”)。

这,就是边缘计算的精髓。

在CDN的语境下,边缘计算,就是允许你,将你自己的应用程序代码(通常是一些轻量级的函数),直接上传并运行在CDN服务商遍布全球的、成百上千个边缘节点之上。

这意味着,你的代码,从此与你的用户,只有几毫秒的物理距离。

这是一个深刻的、颠覆性的范式转移:

传统CDN: 是内容的交付网络(Content Delivery Network)。它的使命,是“搬运”内容。

现代CDN: 正在进化成代码的计算网络(Code Computation Network)。它的使命,是“就地处理”逻辑。

CDN,不再只是一个“复印机”和“仓库”。它,正在变成你的应用的、一个**“全球分布式的大脑前额叶”**。

第三章:当逻辑在边缘起舞 —— 重塑业务的真实应用场景

理论总是枯燥的。让我们进入激动人心的部分,看看这个“条件反射”的能力,究竟是如何在真实世界里,重塑我们的业务逻辑的。

应用场景一:“千人千面”的个性化体验,与“秒开”的速度兼得

传统困境: 你经营一个电商网站。你希望能为不同国家的用户,显示不同的货币(美元/欧元/日元);你希望能根据用户的浏览历史,为他们推荐不同的商品;你希望能对一个按钮的颜色,进行A/B测试。 所有这些“个性化”的需求,都意味着你的HTML页面,必须是“动态生成”的。这使得你的整个页面,都无法被CDN缓存。结果就是,为了“个性化”,你牺牲了“速度”。

边缘计算的魔法:

你可以将你网站那个“千篇一律”的、公共的页面框架模板,作为一个静态资源,缓存在全球的CDN边缘节点上。

然后,你编写一个边缘函数(Edge Function)。

当一个用户的请求,到达离他最近的CDN节点时,这个边缘函数会被触发。

在边缘, 这个函数会像一个聪明的“本地管家”一样,迅速地读取用户的请求信息(比如他的IP地址、Cookie、HTTP头),瞬间判断出“哦,这是一位来自德国的、看过A类商品的老用户”。

然后,它在边缘,光速地、将那个公共的HTML模板,进行“微创手术”——将价格标签从

$替换成€,将推荐位,换成A类商品,将按钮的颜色,设置为A/B测试中的B方案。最后,它将这个在边缘“私人订制”完成的、完美的页面,返回给德国用户。

结果: 整个过程,你的源服务器,可能根本没有被请求过一次。你的用户,以访问静态缓存内容的速度,享受到了完全动态的、个性化的体验。你,完美地,让“鱼”和“熊掌”兼得了。

应用场景二:坚不可摧的“VIP俱乐部”门禁

传统困境: 你的应用,对外提供付费API。你需要一套复杂的身份认证逻辑:检查用户请求中是否携带了合法的JWT(JSON Web Token),这个Token是否过期,签名是否正确,以及这个Token所代表的用户,是否有权限访问他正在请求的那个API接口。 将这些验证逻辑,全部放在你的源服务器上,意味着你的核心应用,需要消耗大量的CPU资源,去处理海量的、甚至可能是恶意的认证请求。

边缘计算的魔法:你可以将整套“身份认证”逻辑,都写成一个边缘函数,部署在全球。 当一个API请求到达边缘节点时:

边缘函数立刻被触发。

它在边缘,检查JWT的签名(可能需要从一个全球同步的KV存储中,读取公钥)。

它在边缘,解析Token的内容,检查其有效期和权限。

如果Token无效或权限不足,这个请求,会在边缘被立刻拒绝,并返回一个

401 Unauthorized或403 Forbidden的错误。结果: 只有那些100%合法的、经过授权的请求,才有“资格”,被传递回你宝贵的源服务器。你的CDN边缘网络,化身成了一个覆盖全球的、坚不可摧的**“分布式API网关”**。你的核心应用,从此可以免受无效请求的骚扰,只专注于处理真正的业务。

应用场景三:智能的“边缘美术馆”

传统困境: 你的网站,需要为不同尺寸、不同网络的设备,提供最优化的图片。一张高清的产品原图,可能有5MB。你需要为PC端、平板端、手机端,分别为它生成大、中、小三个尺寸;你还需要为支持新格式的浏览器,提供WebP版本,为不支持的,提供JPG版本。 这些图片的变体,是提前在服务器上生成好,还是在每一次请求时动态生成?前者,会产生巨大的存储成本和管理噩梦;后者,会给你的源服务器,带来毁灭性的CPU负载。

边缘计算的魔法:

你只需要在你的源站(或云存储)上,储存一张最高质量的原图。

编写一个“图片处理”的边缘函数。

当一个用户的请求(比如

.../product.jpg?width=300&format=webp),到达边缘节点时,函数被触发。边缘函数会先检查,这个尺寸和格式的图片,是否已经在边缘被缓存了。如果有,直接返回。

如果没有,函数会从源站,拉取那张高清原图。然后,在边缘,利用强大的计算能力,实时地,将其缩放到300像素宽,并转换成WebP格式。

最后,它将这个新鲜出炉的、完美优化的图片,返回给用户,并同时,将其缓存在边缘,以备下一个同样需求的用户的到来。

结果: 你用最少的存储成本,和几乎为零的源站计算成本,为你的全球用户,提供了一套功能极其强大的、实时的、智能的图片优化服务。

还有更多,比如:

A/B测试: 在边缘,根据用户的Cookie或IP,将流量,透明地导向不同的源站版本,而无需修改任何DNS。

动态广告插入: 在边缘,将个性化的广告视频流,无缝地“拼接”进主视频流中。

修改HTTP头: 在边缘,为你的请求或响应,动态地添加、删除、修改HTTP头,以实现复杂的缓存或安全策略。

第四章:开发者的“新乐高” —— 它是如何工作的?

这个听起来如此强大的“边缘大脑”,对于开发者来说,使用起来复杂吗?

恰恰相反,它所引领的,是一场“化繁为简”的开发模式革命——边缘的无服务器(Serverless at the Edge)。

你不再关心服务器: 你不需要去配置Nginx,不需要去管理操作系统,不需要去担心服务器的扩容和缩容。你关心的,只有一件事——你的代码。

你编写的是“函数”: 你只需要编写一个个小巧的、独立的、没有副作用的“函数”。每一个函数,都只负责完成一件特定的任务。

一键部署全球: 你写好函数后,通过一个简单的命令行工具,或者一次Git提交,你的代码,就会在几秒钟内,被自动地部署到CDN服务商全球成百上千个边缘节点之上。

当然,我们也要坦诚地面对它的局限性。边缘函数,不是要替代你的“中央大脑”。它是“脊髓”,不是“大脑”。

它通常是无状态的: 它不应该被用来储存持久化的数据。

它有严格的运行时间限制: 通常是几十毫秒。它必须快如闪电。

它的计算资源是有限的: 它适合处理短小、精悍的逻辑,而不是进行大规模的、长时间的复杂计算。

现在,让我们退后一步,重新审视我们最初对CDN的认知。

那个只会“复印”和“搬运”的“仓库管理员”,已经悄然进化。它拥有了“思考”和“决策”的能力。

缓存,是将你的“内容”,带到离用户最近的地方。边缘计算,是将你的“逻辑”,带到离用户最近的地方。

这一个字母的差异,背后,是整个互联网应用架构的一次深刻的迁徙。它预示着一个全新的、我们称之为“智能边缘”的时代的到来。

在这个时代里,我们的应用,将不再是一个个孤立的、部署在单一数据中心的“中央集权式”的庞然大物。它们将进化成一种更高级、更具韧性的“分布式生命体”。它们的“大脑”(核心业务逻辑),依然安放在云端的“头颅”里;但它们的“神经末梢”(边缘函数),已经遍布全球,能对外界的刺激,做出最迅捷、最智能的“条件反射”。

这,就是CDN在2025年,为我们带来的、超越缓存的、最激动人心的礼物。它不再只是你业务的“加速器”,它正在成为你下一代全球化应用,那不可或缺的、分布式的“操作系统”。