你是否经历过这种尴尬:双十一期间你的电商服务器CPU快炸了,但内存却闲得发慌?或者你的数据库服务明明只需要大量内存,却不得不为用不上的高性能CPU付费?

我上个月就遇到了一个典型案例。一家游戏公司的技术负责人向我抱怨,他们为游戏服务器配置了顶级的CPU和GPU,但每当玩家数量激增时,系统依然会卡顿。奇怪的是,监控显示硬件资源远未耗尽。

问题不在于硬件性能,而在于硬件配置的僵化——就像给每个员工都配备完全相同的办公设备,不管他们实际需要什么。

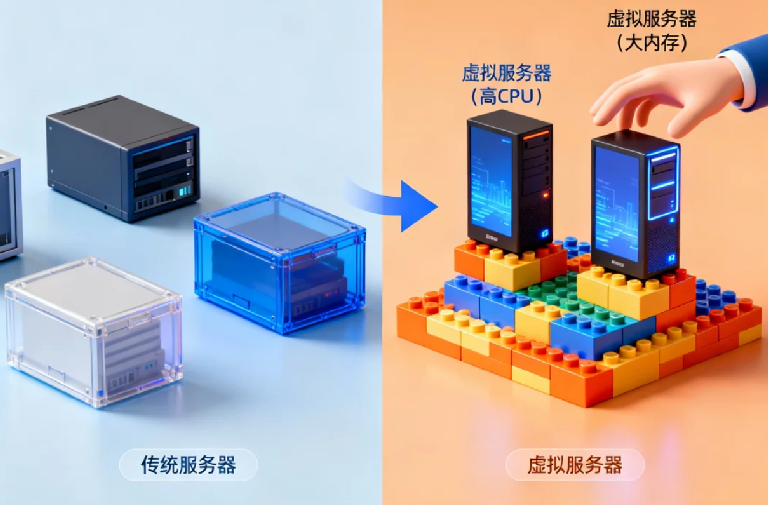

可组合基础设施:从“固定套餐”到“自助餐”

传统服务器就像固定套餐,你只能选择预设的配置。而可组合基础设施更像是自助餐——你可以按需取用所需的计算、存储和网络资源,并且随时调整。

想象一下,如果你的服务器可以像乐高积木一样自由组合:今天早上你需要32核CPU和128GB内存来处理视频渲染,下午只需要8核CPU但需要2TB内存来运行大数据分析,晚上又需要将剩余资源分配给测试环境。

这就是可组合基础设施带来的变革。它把物理服务器拆解成一个个资源池,让你能够通过软件定义的方式,随时按需组装出最适合当前任务的服务配置。

三个核心组件:计算、存储和网络的解耦

计算资源池

CPU和内存不再被固定在某个机箱里。通过可组合系统,你可以将多个服务器的计算资源汇集到一个逻辑池中。当某个应用需要更多处理能力时,系统会自动从池中分配额外的CPU核心和内存。

这就像云服务的弹性伸缩,但是在你自己的数据中心里实现。我帮助过一个科研机构搭建这样的系统,他们的基因测序工作负载现在可以在需要时获得96个CPU核心和512GB内存,任务完成后这些资源又回归池中供其他项目使用。

存储资源池

存储不再是某个服务器的“私有财产”。通过可组合架构,所有存储设备(NVMe SSD、SATA SSD、HDD)被集中管理,然后按需分配给需要存储资源的服务器。

一家视频制作公司利用这个特性,在编辑4K视频时为编辑工作站分配高速NVMe存储,在完成编辑后将这些存储重新分配给备份服务器使用。他们的存储利用率从35%提升到了78%。

网络结构

可组合系统的神经网络是高速低延迟的RDMA网络。它确保资源池中的组件能够像在同一台物理服务器内部那样高效通信。当你从计算池分配CPU、从存储池分配SSD时,它们之间的数据传输速度几乎与在同一个主板上无异。

实施路径:四步构建你的“乐高服务器”

第一步:评估工作负载模式

别急着购买硬件。先花一周时间分析你的应用特性:

它们是CPU密集型、内存密集型还是IO密集型?

资源需求是稳定的还是波动剧烈的?

不同应用的高峰期是否错开?

我通常建议客户部署监控工具,绘制出为期一个月的工作负载曲线。这样你会清晰地看到资源浪费发生在哪里,以及可组合架构能带来多大价值。

第二步:选择合适的硬件基础

不是所有硬件都支持可组合架构。你需要:

支持可组合性的服务器节点

低延迟网络设备(通常是100Gbps以上)

共享存储系统

好消息是,你不需要一次性替换所有设备。可以从一个小型试点项目开始,比如将3-5台服务器组成可组合资源池。

第三步:软件定义资源配置

这是可组合架构的大脑。通过管理软件,你可以:

定义资源分配策略

设置自动扩展规则

监控资源使用效率

执行安全隔离策略

我最喜欢的部分是能够为不同团队创建自助服务门户。开发团队现在可以自己申请测试环境所需的资源,而无需等待运维人员手动配置。

第四步:建立新的运维流程

可组合基础设施需要改变传统的运维思维。你需要:

从管理单个服务器转向管理资源池

建立资源配额和计费机制(即使是内部结算)

培训团队掌握新的故障排查方法

真实世界的收益:不只是省钱

一家金融科技公司实施可组合基础设施后,发现了意想不到的收益:

硬件采购成本降低40%(资源利用率提升)

新应用部署时间从3天缩短到20分钟

开发人员满意度显著提升(无需等待资源)

意外停机事件减少65%(资源自动迁移)

他们的CTO告诉我,最大的价值不是节省了多少成本,而是获得了以前不敢想象的业务敏捷性。

明天的第一步:从小范围开始

你不需要推翻整个数据中心来尝试可组合架构。选择一个非关键业务系统,比如开发测试环境或数据分析平台,作为第一个目标。

列出这个系统的工作负载特征,记录它的资源使用模式。然后,计算如果采用可组合架构,你能节省多少硬件投资,提升多少工作效率。

可组合基础设施不是在现有技术上做加法,而是从根本上重新思考我们如何使用计算资源。它让服务器从静态的硬件盒子变成了动态的业务赋能工具。

毕竟,在数字化竞争如此激烈的今天,让硬件资源等待任务,而不是让任务等待资源,可能是你最明智的技术决策。